高麗橋(こうらいばし) – 大阪市中央区

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

浪花の八百八橋といわれるほど、大阪には橋が多い。

かつては水の都と呼ばれ、大小200以上の橋がかかっていたと言われています。

今では、その面影が名前だけになっている橋も多くありますが、高麗橋は現役の橋です。

その橋が町名の由来であることには違いありませんが、

町名自体は比較的新しく近世以降につけられたもので、それまでは別の町名で呼ばれていました。

高麗橋エリアについて

高麗橋エリアには、歴史ある建物や店舗も多く、

三井銀行大阪支店(現:三井住友銀行大阪中央支店)や、

三越大阪店(現:北浜タワーレジデンス)、料亭吉兆本店などがある。

三井住友銀行大阪中央支店の建物は昭和11年(1936)竣工の御影石の列柱が並ぶギリシャ神殿風の新古典主義建築で

内装は総大理石張り、漆喰装飾のガラス天井、吹き抜けの柱はコリント式。

まさに当時圧倒的な財力を誇示していた日本最大の財閥である典型的な三井銀行スタイルともいえる。

戦後、財閥解体され三井銀行は、さくら銀行になり、低迷を繰り返したあと住友銀行に救済合併され、現在の三井住友銀行大阪中央支店になっている。

北側には、いまでは使われていない大きなブロンズ扉があり、当時を偲ばれる。

歴史

東横堀川は、文禄3年(1594)に豊臣秀吉の大坂城の外堀として開かれたことに由来していると伝えられています。

大坂夏の陣の際、東軍の武将、安藤右京進重長が持ち帰ったとされる「慶長九年甲辰八月吉日」の紀年銘のある鉄製擬宝珠が大阪城天守閣に伝えられており、遅くともそれまでには架橋されていたものと思われる。当時、橋の両側に矢倉という番人小屋で通行人を管理していたが東側の矢倉だけが姿を消して、西側の矢倉は商人達の手によって蔵として大正時代頃まで使われていたという。

近年の研究によれば、高麗橋をはさんだ東西の道筋は、

東に上町、西に船場まで一直線に通じ、道修町より南の船場の地割と方位が異なっていることから、高麗橋筋の町並みは船場が開発されはじめた慶長3年よりも前から開けていたと推察される。

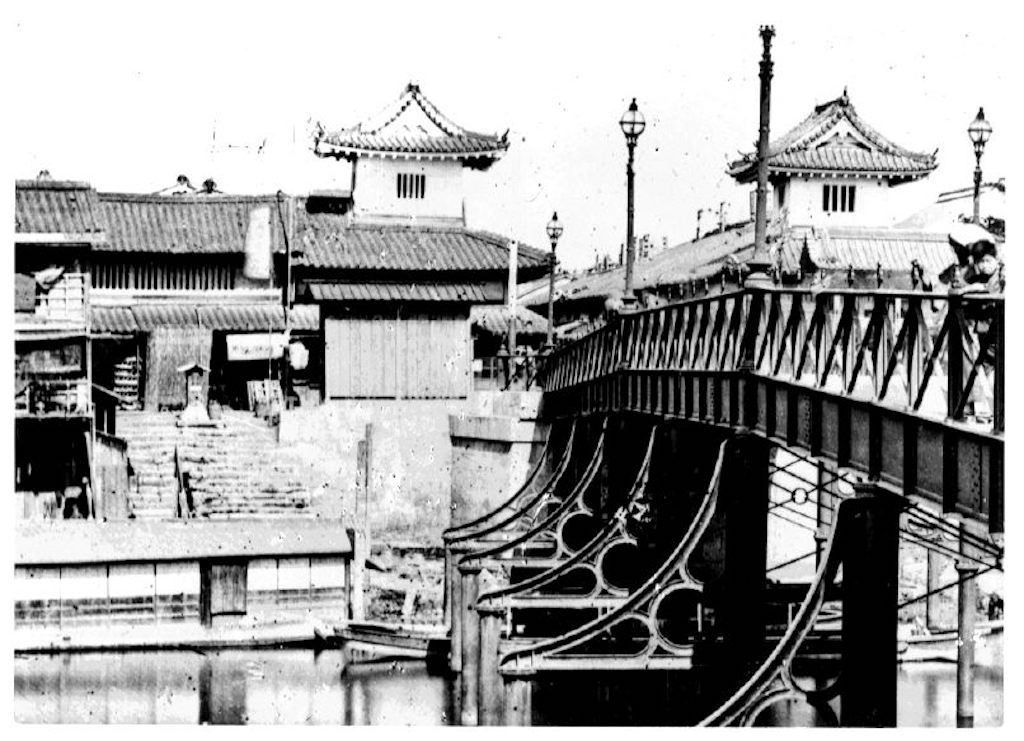

高麗橋(『明治期大阪の写真』大阪市立中央図書館所蔵)

近世まで、高麗橋という町名は、現在の1~2丁目あたりのみで

現在の高麗橋3~4丁目あたりは

丼池筋から御堂筋間は上人町(しょうにんまち)

御堂筋から御霊筋間は四軒町(しけんちょう)

御霊筋より西は大豆葉町(まめのはちょう)

西横堀川沿いは七郎右衛門町1~2丁目という町名になっていた。

名前の由来

高麗橋の高麗は、言わずもがな朝鮮の古い国名であり、高麗ということに由来していると思われる。

① 来日する朝鮮国史を迎えるために橋がかけられた橋だから高麗橋になった説

② 橋の東側に古代の難波高麗館(こまのむつろみ)が置かれていたため高麗橋になったとする説

の2説が存在している。

_B.jpg)

地形からみた歴史から引用(海は色付け)

現在の地形からでは考えられないが、飛鳥に都があったころ、

高麗橋付近は特に重要な古代の国家的な港湾難波津で高麗館あった場所の図

高麗館とは、現在でいえば大使館兼迎賓館のようなもので、朝鮮からの国史は大陸からの国賓として非常に重要な人物であった。

図の右側が飛鳥方面

江口から難波堀江に入って、最初の川が今の西横堀川、

高麗橋のかかる川が、今の東横堀川。

そして、その難波堀江は、今の大川にあたります。

難波堀江の高麗橋あたりの砂州は、2つの砂州に囲まれ、波も穏やかで船を停泊させるには最適の場所に思われます。

また天満砂州は北にのび、今の西中島南方あたりまで伸びていたと考えられます。

この砂州や高麗橋周辺での遺跡調査でも朝鮮半島からもたらされたと考えられる土器や官衙などの存在をうかがわせる遺物が出土している。

初期の遣唐使船もここから出発していくほど、難波津、大和、難波宮など当時の文化の中心地であったことが伺われます。

かつて街道の起点だった

近世以降でも、高麗橋は交通の拠点として位置づけられており、大坂における街道の起点とされていたようで、

現在の橋の東詰に里程元標(りていげんぴょう)跡がある。

里程元標跡には

「明治時代に、高麗橋東詰に里程元標跡がおかれ、西日本主要道路の距離計算はここを起点して行われた」と書かれてあり

碑には「東京日本橋まで百四十三里二十丁、京都三条大橋まで十三里十二丁、神戸元町まで九里三十五丁」と刻まれています。

江戸時代の里程計算の起点は、高麗橋の東詰にあった。ここが京街道・中国街道・紀州街道など諸国への道のり、車馬賃の基点となった。明治9年道路の制度公布によりひきつづき里程計算の起点となり、高麗橋の東南詰に元標がたてられた。現在は道路元標として梅田新道交差点西北角に移されている。また高麗橋は、江戸時代から公儀橋のなかでも重視され、西詰には町奉行所の制札場があった。なお高麗橋は大阪で最初の鉄橋(明治3年)である。

大坂では数少ない公儀橋

江戸や京都も大坂同様、八百八橋といわれるほど橋が多く、江戸にはおよそ350以上の橋がありますが

この半分が公儀橋(こうぎばし)、いわゆる公共事業でお上である幕府がつくった橋なのですが

大坂の公儀橋はわずか12橋のみで、そのうちの1橋が高麗橋。

それ以外の橋はすべて、町橋といわれ、町人たちが自分たちの身銭を切って橋を掛け、修繕を行い維持をしてきた橋です。

高麗橋は、近世まではかつての大坂の中心地であり大坂と小倉を結ぶ中国街道と、京や江戸につながる東海道の延長である京街道の起点であったため、時代を問わず、現代からは想像ができないほどの重要な場所だったことがわかる。

かつての豪商、越後屋である三井呉服店はこの地に構えたし、多くの両替商もこの地に店を構えた。

江戸から送られてくる金と大坂で流通している銀を交換するためには交通要所であったこの場所は非常に便利だったのだろう。

裕福な船場商人が描かれた小説、「細雪」で裕福だった蒔岡家の出身地はこのあたりだ。

鉄橋と五代友厚

大阪府知事の後藤象二郎がこれを容れて、洪水で流出した高麗橋を鉄橋に架け替えることが決まった。

東詰は里程の起点、西詰には幕府の高札が立つ公儀橋の中でも特に重要な橋であった高麗橋の建造は本木昌造に一任され、イギリスから橋材を輸入するため大阪府営繕方は明治元年(1868年)にオルト商会(Alt&Co.)と契約を結ぶ。

この契約は、五代友厚の斡旋によるもので明治3年(1870年)に竣工した高麗橋もくろがね橋と呼ばれ、大阪初の鉄橋として大いに評判になった。

しかし、寸法が間違っていたというエピソードも残っていて、余程高くついたのか、

明治4年になって英国代理公使がオルト商会の訴えで大阪府に代金の不足分を請求したというエピソードも残っている。

そんな高麗橋も、鉄橋からコンクリートへと変貌し、東横堀川の上を阪神高速が通ることで、暗く陰気な雰囲気となってしまい、とても往時を偲ばれるものではないのが残念だ。