歌島

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

大阪地名由来の旅、

まず、第一号目に選んだ地名は「歌島(うたじま)」です。

特に理由はありませんが、子どもとの話の中で、なぜ「歌」なんだろうね。

というひょんな会話から地名を調べることになったため選びました。

西淀川区歌島は、JR塚本駅から近く、JR塚本駅山陽新幹線やJR東西線などの電車だけでなく、

阪神高速11号池田線が通っている非常に雑多としたというかにぎやかな街です。

十三や梅田だけでなく、神戸方面へもアクセスがよく、住宅地としてもにぎやかな街です。

エリアとしては、南に淀川、北と西に神崎川に挟まれているため、非常に橋が多く、人が行き交う場所のわりには交通の便がややこしいため、交通渋滞が起きやすい場所でもあります。

大阪初心者にはナビなしでは厳しいエリアでもあります。

歌島の歴史

明治22年(1889年)

大阪府西成郡野里村、加島村、御幣島村という3つの村が合併し、村名を「歌島村」となる

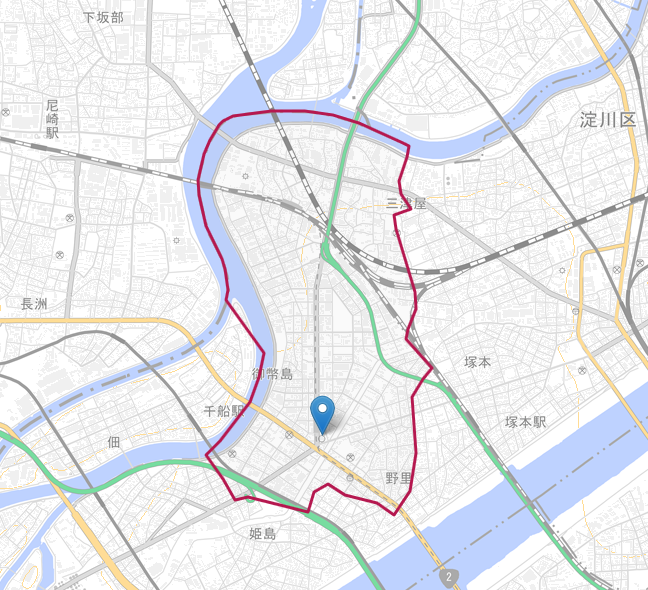

当時の歌島村のエリアは下記のエリア(歴史的行政区域データセットβ版から引用)で

現在歌島という町名が指すエリアに比べて遥かに広い範囲だったことが忍ばれます。

1920年当時のエリア

大正14年(1925年)

大阪市西淀川区の一部となる。その際、旧3村の村名が町名に継承され、それぞれ、加島町、御幣島町、野里町になり「歌島」の地名が一時的に消滅する。

大正15年(1926年)

中島水道に歌島橋が完成(現在は水路が埋め立てられているため橋梁だけ残っている)

昭和47年(1972年)

西淀川区の野里、御幣島の一部が歌島1~4丁目に町名変更となり、歌島の町名が復活する。

町名の由来

さて、歌島の由来は歌島(ウタジマ)ではなく、音読みの「カシマ」が由来という説が一般的です。

村名の「歌島」は加島がそれまで「歌島」と呼ばれていたということに由来していますが、他の野里でも御幣島でもなく加島だった理由は大字となったからです。

現在の「歌島」のエリアといわゆる「加島」のエリアは異なり、大字である加島はもっと広範囲に及びますが、その理由は後述します。

この歌島という地名は、現在の加島4-4-20に鎮座する「香具波志神社」の連歌殿でさかんに連歌が行われており、

またその歌の中で、加島のことが歌島と詠まれることもあり「加」⇒「歌」となったとされています。

大字(おおあざ)とは

廃藩置県を行い、それまでの幕藩体制から都府県制、市町村制の新しい制度を導入するにあたっていくつかの市町村が合併する際、もとの地名や町名を名残として残しておくための便宜上表記としてのこしたものです。いうなれば、明治以降の新制度になっても旧町名の名前を便宜上残して、読んでいるというものです。

現在でも地方にいくと「字」「小字」「大字」と住所につけるところもありますが、行政上の区分ではないため、郵便物などは大字はなくても届きます。

現在も残る「歌島」のち名

歌島の地名は、現在町名としてだけでなく、橋など地域に根づいた地名として残っています。

奇しくも地名が消滅してしまった翌年に完成した歌島橋

現在もその名前を残しています。

当時は、中島水道という水路にかけられた橋でしたが、現在その水路は埋め立てられており、大野川緑陰道路という歩行者専用道路として市民のくつろぎの道になっています。

歌島橋は国道2号線の「歌島橋南」交差点にあり、現役の橋梁として、現在でも活躍しています。

ちなみに交差点名になっている「歌島橋」には橋はありません。